Die USA bleiben ein Partner – aber einer, dem man die Hand reicht und gleichzeitig das Handy ausschaltet.

Einleitung

Ein grauer Morgen am Washington Dulles International Airport. Ein EU-Diplomat mit müden Augen schiebt seinen Trolley aus der Ankunftshalle, greift in die Innentasche seines Jacketts und zieht ein noch eingeschweißtes Billig-Handy hervor. Routiniert reißt er die Plastikverpackung auf. Sein eigentliches Smartphone bleibt ausgeschaltet im Gepäck. Bevor er in den gepanzerten SUV der EU-Delegation steigt, aktiviert er das Wegwerfgerät und meldet sich bei seinen Kollegen.

Washington D.C., Hauptstadt der freien Welt, wird von europäischen Diplomaten inzwischen behandelt wie Teheran oder Moskau. Was einst als übertrieben galt, ist heute Standard: Wegwerf-Handys, digitale Abschirmung, strenge Vorsichtsmaßnahmen. Das Misstrauen ist im Frühjahr 2025 zur neuen Vorschrift geworden, und das ausgerechnet gegenüber dem engsten Bündnispartner. Eine absurde Realität, die doch nur folgerichtig erscheint.

Erklärung

Noch vor wenigen Jahren galten solche Vorsichtsmaßnahmen als überzogen. Europäische Diplomaten betrachteten die USA als einen sicheren Ort und rechneten nicht mit Überwachungsangriffen, wie man sie eher in Moskau oder Teheran vermutete. Als 2013 ans Licht kam, dass US-Dienste sogar das Kanzler-Handy von Angela Merkel

überwacht hatten, war die Empörung groß. Merkels Satz „Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht“ wurde zur moralischen Richtschnur. Ein No-Spy-Abkommen stand im Raum, doch es kam nie zustande. Bald schon kehrte man zur alten Routine zurück. Es blieb bei diplomatischem Protest, ein Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet, doch strukturelle Konsequenzen blieben aus.

Ein Wegwerfhandy

Zwölf Jahre später holt Europa die versäumte Aufarbeitung ein. Mit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat sich das transatlantische Misstrauen dramatisch vertieft. Was einst als übervorsichtig belächelt wurde, ist nun institutionalisiert. Reisen in die USA folgen denselben Sicherheitsprotokollen wie Reisen nach China. Der Grund ist eine Serie von Spionagevorfällen, wirtschaftspolitischen Eskalationen und öffentlicher Geringschätzung europäischer Partner in Trumps zweiter Amtszeit. Diplomaten fürchten Überwachung, Datenzugriff, Missbrauch von Informationen. Die USA gelten zunehmend als strategisches Risiko. Die alte Vertrauensbasis ist endgültig zerbrochen.

Auf Nummer sicher: Wenn Brüssel seine Leute schützt

Aus Sorge vor amerikanischer Neugierde hat die EU-Kommission ihre Sicherheitsrichtlinien für US-Reisen jüngst verschärft. Wer von Brüssel aus über den Atlantik fliegt, bekommt ein “Burner Phone” – ein vorübergehend genutztes Wegwerf- Handy – gestellt. Auf diesem Gerät befinden sich keinerlei vertrauliche Daten. „So soll

verhindert werden, dass sich die USA Zugang zu Informationen der EU verschaffen können“, zitiert die Financial Times einen EU-Mitarbeiter. Viele Delegationen nehmen auch Laptops mit, die extra für Auslandsreisen vorbereitet wurden: blanke Rechner, auf denen nur das Nötigste gespeichert ist. Offiziell will die Kommission zwar nicht von neuen Vorgaben sprechen. Man habe „keine Anweisung erteilt, in den USA Burner Phones zu verwenden“, lässt ein Sprecher ausrichten. Allerdings räumt er ein, dass man schon länger eine generelle Praxis habe, hochrangigen Mitarbeitern bei Bedarf Spezialgeräte bereitzustellen – und zwar „überall auf der Welt“. Mit anderen Worten: Man möchte Washington nicht an den Pranger stellen, wendet die Vorsichtsmaßnamen aber faktisch sehr wohl an. Hinter vorgehaltener Hand bestätigen Diplomaten längst, dass Reisen in die USA inzwischen genauso gehandhabt werden wie solche nach China. Für die EU ist die Unterscheidung zwischen Freund und fremder Macht in puncto Datensicherheit praktisch aufgehoben.

Die konkreten Sicherheitsvorkehrungen folgen bewährten Mustern aus der nachrichtendienstlichen Praxis. Mobiltelefone der Mitarbeiter bleiben während des Flugs ausgeschaltet und werden vor der Landung in spezielle Schutz-Hüllen gesteckt, die Funkkontakte blockieren. Damit soll verhindert werden, dass schon am Flughafen unbemerkt Daten ausgelesen oder Schadprogramme aufgespielt werden. Direkt nach der Einreise nutzen die Europäer dann nur die mitgebrachten Ersatzgeräte. Diese verfügen über eingerichtete Kryptografie-Apps und temporäre Telefonnummern. Sensible Kommunikation läuft über abhörsichere Messenger oder Satellitentelefone – oder sie unterbleibt ganz während des USA-Aufenthalts. Einige Behörden empfehlen sogar, das Haupt-Handy am besten gar nicht mitzunehmen oder es zumindest bei der Ankunft beim Sicherheitsoffizier der eigenen Botschaft zu deponieren.

Auch organisatorisch wird nichts dem Zufall überlassen. Dienstanweisungen schreiben vor, dass alle vertraulichen Chat-Verläufe vor der Abreise gelöscht werden müssen. Zugangsdaten zu EU-Netzwerken bleiben in Europa; in den USA nutzt man getrennte Accounts. Mitarbeiter meiden nach Möglichkeit offene WLAN-Netze und verlassen sich stattdessen auf mobile Hotspots der Delegation. In Konferenzräumen werden regelmäßige Sicherheitschecks auf Wanzen durchgeführt. Manches mag paranoid wirken – doch seit bekannt wurde, dass selbst das iPhone der deutschen Kanzlerin nicht tabu war, geht keiner mehr leichtfertig davon aus, in den USA verschont zu bleiben.

Die neue Vorsicht gilt nicht nur für Technik. EU-Beamte erhalten vor der Reise ausführliche Briefings darüber, welche Gesprächsthemen heikel sein könnten. So wird geraten, bei Empfangscocktails oder Fahrten mit amerikanischen Gastgebern keine internen EU-Positionen auszuplaudern. Eine scheinbar beiläufige Frage eines US- Kollegen könnte nämlich der Versuch sein, Verhandlungslinien zu erkunden. „Angriffe auf Geräte der Delegationen erlauben Einblicke in Verhandlungsstrategien und rote Linien des Gegenübers“, warnt ein Insider – ein Informationsvorsprung lasse sich

„buchstäblich ummünzen in ein besseres Verhandlungsergebnis“. Diese Sorge sitzt tief,

seit Trump die transatlantischen Beziehungen in einen basarartigen Kuhhandel verwandelt hat. Kein Detail, das man preisgibt, ist mehr sicher vor politischer Instrumentalisierung.

Im Hintergrund geht es bei all dem um die Frage, wie offen man die USA als Sicherheitsrisiko benennen darf. Die Schweiz zum Beispiel, sonst um Neutralität bemüht, verzichtet demonstrativ auf neue Regeln für USA-Reisen. „Offiziell gibt es gar keine Unterscheidung nach Ländern“, erklärt die Schweizer Bundeskanzlei – man wolle

„keine diplomatischen Verstimmungen“ riskieren. In Brüssel dagegen hat man die Samthandschuhe ausgezogen: Zu deutlich waren die letzten Signale aus Washington. Dass EU-Diplomaten nun behandeln werden wie einst Dissidenten auf Mission in der Sowjetunion, wird als bittere Notwendigkeit betrachtet. “Gewachsenes Misstrauen“ herrsche nun zwischen den einst engen Partnern, heißt es trocken in Kommissionskreisen. Wenn es um die Abschirmung der eigenen Leute geht, will Europa nichts mehr dem Zufall überlassen.

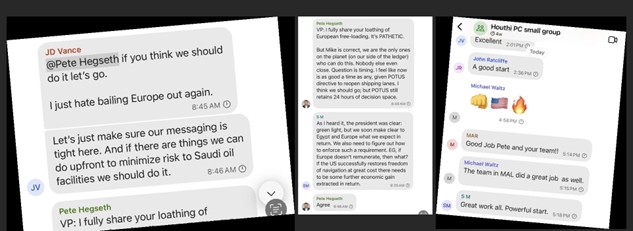

„Lächerliches Europa“: Trumps Leute und ihr offenes Geheimnis

Die Verstimmungen wären wohl weniger drastisch, hätte nicht eine peinliche Panne im Frühjahr die hässliche Wahrheit ans Licht gezerrt. Ende März 2025 drang ein interner Gruppenchat von Trumps Sicherheitskabinett an die Öffentlichkeit – und offenbarte schonungslos, was Washington wirklich über seine Verbündeten denkt. Ausgerechnet der Herausgeber des US-Magazins The Atlantic war versehentlich zu einer verschlüsselten Signal-Gruppe hinzugefügt worden , in der hochrangige US- Regierungsmitglieder Militärschläge gegen Huthi-Rebellen im Jemen diskutierten. Die Aktion – Luftangriffe zur Sicherung einer Schifffahrtsroute – sollte vorgeblich den Welthandel schützen, was vor allem Europa zugutekam. Vizepräsident J. D. Vance jedoch, laut Chat-Protokoll, machte seinem Ärger Luft: Er hasse es, „Europa schon wieder rauspauken zu müssen“, schrieb Trumps Stellvertreter, „um die Handelswege zu sichern“ . Verteidigungsminister Pete Hegseth pflichtete ihm prompt bei und nannte die Europäer „erbärmlich“, weil sie sich angeblich auf amerikanische Schutzmacht verlassen würden . In Großbuchstaben tippte er in die Runde: “It’s PATHETIC.” – Es ist einfach nur lächerlich. Europa, der Trittbrettfahrer, verdiene keinen Respekt.

Die europäischen Bündnispartner mussten fassungslos mitansehen, wie abwertend man hinter ihrem Rücken in Washington sprach. Britische Diplomaten zeigten sich

„entgeistert“ über die Indiskretion . Ein ranghoher EU-Vertreter formulierte seine Enttäuschung so: „Es ist ernüchternd zu sehen, wie die über uns reden, wenn sie glauben, dass niemand zuhört“ . Dabei hatte man sich schon länger gefragt, ob der rauhe Ton der Trump-Regierung gegenüber Europa nur Show war – oder ob im privaten Rahmen mehr Verständnis herrschte. Nun wusste man: „Jede Hoffnung, die Aggressivität sei nur Theater, ist dahin“, so der EU-Diplomat weiter . Die

amerikanischen Verbalinjurien – vom „Freeloading Europe“, dem „schmarotzenden Europa“, war die Rede, bis hin zum höhnischen „PATHETIC“ – bestätigten die schlimmsten Befürchtungen. Washington sieht Europa nicht mehr als Partner auf Augenhöhe, sondern als lästige Last.

Die Enthüllung des Chat-Protokolls, von Medien rasch als „Signal-Leak“ bekannt gemacht, schlug hohe Wellen . In europäischen Hauptstädten herrschte zunächst ungläubiges Schweigen. Aus Angst, Trump noch weiter zu verärgern, verzichteten Regierungschefs wie Olaf Scholz oder Emmanuel Macron bewusst auf öffentliche Kritik . Hinter verschlossenen Türen jedoch war die Empörung mit Händen zu greifen. Londons ehemaliger Verteidigungsminister Grant Shapps twitterte, einige Leute in Washington müssten „umerzogen werden, was ihre Alliierten angeht“ . Er erinnerte daran, dass etwa Großbritannien durchaus militärisch im Jemen-Konflikt eingegriffen habe – britische Tankflugzeuge unterstützten die Amerikaner bei ihrem Einsatz . Solche Fakten fielen in der internen US-Debatte offenbar unter den Tisch. Auch aus Berlin und Paris kamen – privat geäußert – deutliche Worte der Zurückweisung. Es sei absurd, hieß es in deutschen Sicherheitskreisen, Europa als Trittbrettfahrer zu schmähen, wo man doch seit Jahren versuche, etwa mit eigenständigen Militäreinsätzen in Afrika oder milliardenschweren Rüstungsinvestitionen, mehr Last zu schultern. Doch genau dieses Bemühen, so die bittere Erkenntnis, wird in Trumps Umfeld überhaupt nicht wahrgenommen. Im Gegenteil: Hinter vorgehaltener Hand diskutierten Vance und Kollegen laut Leak sogar darüber, „wie man Europa zur Kasse bitten“ könne für amerikanische Alleingänge . Konkret ging es im Chat darum, Wege zu finden, Europa nachträglich finanziell an den US-Luftschlägen im Jemen zu beteiligen – wohl gemerkt an einer Aktion, von der die Verbündeten erst aus den Nachrichten erfuhren. Solche Ideen zeugen von einer Verachtung, die jenseits des Atlantiks offenbar tief sitzt.

Screenshots des durchgesickerten Signal-Chats des Weißen Hauses

Präsident Trump selbst gab sich alle Mühe, den Vorfall herunterzuspielen. Er bezeichnete die Aufregung als „Hexenjagd“, versuchte die Verantwortlichen im eigenen Lager als Einzelfälle darzustellen und dementierte medienwirksam, von dem Chat gewusst zu haben . Doch das Kind war längst in den Brunnen gefallen. In Europas

Öffentlichkeit verfestigte sich der Eindruck, dass diese US-Regierung die transatlantische Freundschaft bewusst gering schätzt. Die Kommunikation über hochbrisante Militäroperationen lief in Washington offenbar derart lax, dass fremde Journalisten versehentlich zuhören konnten – ein Sicherheitsfiasko, das auch amerikanische Experten alarmiert. Vor allem aber zeigte der Vorfall, was viele schon vermutet hatten: Für Trump und sein Team ist Europa kein gleichwertiger Mitstreiter, sondern allenfalls ein unfähiger Juniorpartner, dem man seinen Anteil an den gemeinsamen Lasten ständig vorhalten muss. Das, was einst hinter vorgehaltener Hand lief, ist nun offenes Geheimnis. Lächerliches Europa? Diesen Zynismus werden die Europäer nicht vergessen.

Mit Zöllen gegen Freunde: Trumps Wirtschaftskrieg gegen die EU

Der Vertrauensverlust im transatlantischen Verhältnis zeigt sich längst nicht mehr nur in verschlüsselten Botschaften oder abgeschalteten Handys. Auch ökonomisch rückt Washington Europa in die Rolle eines Rivalen. Donald Trump, zurück im Weißen Haus, hat kaum Zeit verloren und einen neuen Handelskonflikt vom Zaun gebrochen. Seit März 2025 erhebt die US-Regierung pauschale Strafzölle auf nahezu sämtliche Einfuhren aus der EU. Besonders empfindlich trifft es den Automobilsektor, wo auf jedes Fahrzeug aus Europa ein Sonderzoll von 25 Prozent erhoben wird. Für die exportorientierte deutsche Industrie ist das ein Schlag ins Mark. Die Maßnahmen markieren nicht nur eine neue Eskalationsstufe, sondern auch einen strategischen Bruch mit der Idee eines privilegierten Wirtschaftsraums unter Verbündeten. Trumps Botschaft ist unmissverständlich: Wirtschaftliche Verflechtung garantiert keinen Respekt mehr.

Die neue Zollpolitik ist mehr als bloßer Protektionismus. Sie ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung amerikanischer Interessen, bei der nationale Vorteile über multilaterale Verpflichtungen gestellt werden. Für Trump ist Handel kein Instrument der Kooperation, sondern ein Mittel geopolitischer Machtprojektion. Wer auf dem US-Markt präsent sein will, muss sich den politischen Vorstellungen Washingtons beugen. Das trifft Europa in doppelter Hinsicht. Einerseits ist der Kontinent wirtschaftlich stark in die globalen Lieferketten eingebunden. Andererseits fehlt eine gemeinsame Strategie, um auf Trumps Vorstoß geeint zu reagieren. Die Europäische Union erscheint in dieser Lage weder wirtschaftlich noch politisch ausreichend vorbereitet. Sie gerät in die Rolle des Getriebenen.

Brüssel bemühte sich zunächst um Schadensbegrenzung. Ursula von der Leyen kündigte zwar ein Gegenpaket an, das amerikanische Prestigeprodukte mit Zöllen belegen sollte. Doch anstatt eine rasche Reaktion zu zeigen, setzte die EU ein 90- tägiges Moratorium durch. Der offizielle Zweck: Verhandlungen ermöglichen. Inoffiziell wurde deutlich, wie sehr man einen offenen Wirtschaftskrieg fürchtete. Die Maßnahme

wurde als Zeichen von Diplomatie verkauft, doch in vielen europäischen Hauptstädten machte sich Ernüchterung breit. Der Eindruck verfestigte sich, dass die EU in einer asymmetrischen Konfrontation steht, auf die sie keine überzeugende Antwort hat.

Trump beim NATO-Gipfel

Washington agiert derweil mit demonstrativer Härte. Wer, wie die Schweiz, bereit ist, Zugeständnisse zu machen, wird mit Zollnachlässen belohnt. Wer dagegen auf europäische Prinzipien pocht, muss mit wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen. Trumps Verhandlungstaktik basiert auf maximalem Druck und der selektiven Vergabe von Gunst. Er teilt seine Partner in willige und renitente Staaten ein und nutzt die wirtschaftliche Abhängigkeit der EU als Hebel. Für Europa ergibt sich daraus eine unangenehme Wahrheit. Die Handelsbeziehungen, einst Motor der transatlantischen Zusammenarbeit, werden zur Quelle strategischer Unsicherheit. Das wirtschaftliche Fundament des Westens bröckelt.

Besonders Deutschland ist ins Zentrum dieser neuen Ordnung geraten. Die wirtschaftliche Offenheit, einst Erfolgsmodell, wird nun zur Schwachstelle. Branchenverbände schlagen Alarm. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung warnt vor Exportverlusten in zweistelliger Milliardenhöhe. Unternehmen sprechen von steigender Planungsunsicherheit. Erste Konzerne prüfen, ob sie Teile ihrer Produktion in die USA verlagern, um den Zöllen zu entkommen. Andere suchen neue Märkte in Asien oder Südamerika. Der Anpassungsdruck ist hoch. Doch solche Strategiewechsel kosten Zeit und Kapital. Vor allem aber untergraben sie das Vertrauen in die Berechenbarkeit

wirtschaftlicher Beziehungen, das Europa jahrzehntelang als Stärke vor sich hergetragen hat.

Was sich jetzt abzeichnet, ist keine kurzfristige Episode. Trumps Wirtschaftspolitik stellt eine systematische Herausforderung für die europäische Ordnung dar. Sie zwingt den Kontinent, sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch zu emanzipieren. Denn klar ist: Wer sich wirtschaftlich erpressbar macht, verliert politische Handlungsfreiheit. Die EU muss lernen, ihre Interessen entschlossener zu vertreten, nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch in konkreten Maßnahmen. Der Mythos der regelbasierten Weltwirtschaft hat in Trumps zweiter Amtszeit einen schweren Schaden genommen. Für Europa bedeutet das, sich nicht länger auf transatlantische Automatismen zu verlassen. Der Wirtschaftskrieg ist real geworden. Vertrauen wird ersetzt durch Vorsorge.

2013 war erst der Anfang: Snowden, Merkel und das gescheiterte Umdenken

Im Rückblick markiert das Jahr 2013 den Beginn einer ernüchternden Erkenntnisphase. Damals enthüllte der amerikanische Whistleblower Edward Snowden das gigantische Ausmaß der US-Überwachung – nicht irgendwo, sondern im Herzen Europas. Millionenfach spähten die Geheimdienste der Vereinigten Staaten Telefonverbindungen, E-Mails und Internetdaten in Deutschland und anderen EU-Staaten aus. Sogar das abhörsichere Handy der deutschen Bundeskanzlerin war vor dem Zugriff der National Security Agency nicht sicher. Die Empörung war entsprechend groß: Bundeskanzlerin Merkel protestierte persönlich bei Präsident Barack Obama, die Affäre beherrschte monatelang die Schlagzeilen. „Ausspähen unter Freunden geht gar nicht“ – Merkels Worte fanden weltweit Beachtung und schienen einen transatlantischen Eklat einzuleiten. Berlin forderte Washington offen zu einem No-Spy-Abkommen auf, einem gegenseitigen Nicht-Ausspionier-Pakt. Gleichzeitig begann ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in Deutschland mit der Aufarbeitung der NSA-Aktivitäten, und die Bundesanwaltschaft nahm offiziell Ermittlungen auf. Erstmals in der Geschichte der NATO schien ein Bündnispartner strafrechtlich für Spionage gegen einen anderen zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Doch was folgte, war Ernüchterung – und letztlich Resignation. Die US-Regierung zeigte zwar demonstrativ Verständnis für die Verärgerung der Deutschen, vermied aber jede verbindliche Zusage. Ein No-Spy-Abkommen? Davon wollte Washington plötzlich nichts mehr wissen. Stattdessen reiste der damalige CIA-Chef nach Berlin und versicherte vage, man werde „künftig Rücksicht nehmen“. Konkrete Änderungen blieben aus. Die Bundesregierung wagte es nicht, Snowden Asyl zu gewähren oder ihn gar als Zeugen nach Deutschland zu holen – zu groß war die Angst vor einem Zerwürfnis mit den USA. So blieb Snowden in Moskau, und die deutsche Aufklärung blieb Stückwerk. Der Generalbundesanwalt stellte sein Verfahren später mangels

greifbarer Beweise ein, der Untersuchungsausschuss endete 2017 mit zahlreichen Empfehlungen, aber ohne durchschlagende Wirkung.

Merkel am Handy

Mit einigen Jahren Abstand zeigt sich: 2013 war lediglich der Weckruf, den Europa zwar hörte, aber nicht konsequent genug befolgte. Weder schuf man innerhalb der EU wirklich sichere eigene Kommunikationsstrukturen, noch reduzierte man die Abhängigkeit von amerikanischer Technologie. Zwar verabschiedete die EU strenge Datenschutzgesetze (etwa die DSGVO), doch im Bereich der Geheimdienste blieb vieles beim Alten. Noch immer laufen transatlantische Datenströme über US-Server, noch immer vertrauen viele europäische Staaten bei Spionageabwehr auf Hinweise der Amerikaner. Das Vertrauen war trotz allem nie völlig erloschen – zu groß schien der gemeinsame Wertekanon demokratischer Staaten, zu wichtig die Partnerschaft in Verteidigungsfragen. Europas Führungsleute wollten einfach glauben, dass der NSA- Skandal ein Ausrutscher war, ein Betriebsunfall im Kampf gegen den Terrorismus.

Dieser Glaube ist nun schwer erschüttert. 2013 war erst der Anfang, so konnte man feststellen: Es folgten weitere Fälle – etwa der Datenklau beim französischen Präsidenten Hollande oder die Abhöraktionen der NSA in Zusammenarbeit mit dem dänischen Geheimdienst, die sogar noch nach 2013 deutsche und französische Spitzenpolitiker betrafen. Jedes Mal gab es Empörung, jedes Mal die Versicherung, man werde Lehren ziehen. Doch in der Praxis änderte sich wenig. Heute, im Jahr 2025, ist das transatlantische Verhältnis erneut an einem Tiefpunkt angelangt, aber aus ganz anderen Gründen – wegen eines amerikanischen Präsidenten, der den alten

„Freund“ Europa offen herausfordert. Snowden mag zwar den Stein ins Rollen gebracht haben, doch erst Trump hat mit seinem Vorgehen endgültig klar gemacht, dass Europa

sich auf vermeintliche Gewissheiten nicht mehr verlassen kann. Das ersehnte Umdenken – weg von blindem Vertrauen gegenüber Washington – wurde viel zu lange verschleppt. Nun findet es unter großem Zeitdruck statt.

Nach Westen nichts Neues: Warum Europa sich neu orientieren muss

Die aktuellen Erfahrungen führen den Europäern vor Augen, dass sich an der grundlegenden Dynamik wenig geändert hat – nach Westen nichts Neues. Die USA verfolgen ihre Interessen mit aller Macht, notfalls ohne Rücksicht auf Alliierte. Für Europa ist das zwar enttäuschend, aber nicht völlig überraschend. Schon Barack Obama hatte 2011 in seiner pazifischen Neuorientierung („Pivot to Asia“) signalisiert, dass die Hauptaufmerksamkeit der USA nicht ewig auf Europa liegen würde. Donald Trump setzte dann in seiner ersten Amtszeit unmissverständlich auf Konfrontation statt Kooperation: Er drohte der NATO, lobte autokratische Staatschefs und stellte die transatlantischen Handelsbeziehungen infrage. Viele in Europa atmeten nach 2020 auf, als Trump das Weiße Haus verlassen musste. Doch die Erleichterung währte nur kurz: Mit Trumps Wiederwahl 2024 hat sich gezeigt, dass auf amerikanische Kontinuität kein Verlass ist. Für die EU-Staaten bedeutet das, dass sie sich strategisch breiter aufstellen müssen. Ein ganzes Jahrzehnt von Vertrauenskrisen kulminiert nun in der Erkenntnis: Europas Sicherheit und Wohlstand dürfen nicht länger von der Laune US- amerikanischer Politik abhängen.

Was heißt das konkret? Zunächst einmal, dass Europa seine strategische Eigenständigkeit ernsthaft vorantreiben muss. Swgeit Jahren geistert der Begriff der

„europäischen Souveränität“ durch Debatten – jetzt bekommt er greifbare Bedeutung. Es geht darum, eigenständiger zu werden in Bereichen wie Verteidigung, Technologie und Handelspolitik. Wenn EU-Diplomaten heute mit Wegwerf-Handys durch Washington laufen, dann ist das ein Symbol für Emanzipation durch Misstrauen. Man verlässt sich nicht mehr darauf, dass der große Bruder schon nichts Böses im Schilde führt, sondern trifft eigene Vorkehrungen. Ebenso sollte Europa sich militärisch nicht mehr vollständig auf den Schutz durch die USA verlassen. Die NATO bleibt wichtig, doch europäische Mitglieder können und müssen mehr tun, um ihre Verteidigung selbst zu stemmen. Das heißt höhere Militärausgaben, bessere Koordination und gegebenenfalls eigenständige europäische Eingreiftruppen. Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert seit langem eine „strategische Autonomie“ Europas – nun erhält er unfreiwillig Rückenwind. Denn spätestens wenn Verbündete anfangen, einander wie Gegner abzuhören, ist der Punkt erreicht, an dem man über neue Bündniskonstellationen nachdenken muss.

Dabei geht es keinesfalls um eine Abkehr von den gemeinsamen Werten des Westens. Europa wird die USA nicht ersetzen können oder wollen – zu tief sind die historischen Bindungen. Aber es kann sich neu positionieren. Zum einen durch eine stärker eigenständige Rolle gegenüber aufstrebenden Mächten: Die EU sollte ihre Beziehungen

zu Ländern wie Indien, Brasilien oder auch China auf der Grundlage eigener Interessen definieren, nicht bloß als Anhängsel der amerikanischen Außenpolitik. Schon jetzt zeigt sich, dass Brüssel bereit ist, einen eigenständigen Kurs zu steuern: Etwa in der Haltung gegenüber Peking, wo man zwar Menschenrechtsbedenken teilt, aber auf Dialog statt Konfrontation setzt. Präsident Biden hatte während seiner Amtszeit versucht, Europa in einen harten Anti-China-Kurs einzubinden – mit überschaubarem Erfolg. Man will sich in europäischen Hauptstädten nicht in einen neuen Kalten Krieg drängen lassen. Die Devise lautet „De-Risking“ statt „Decoupling“: also Risiken im Handel mit China reduzieren, ohne die wirtschaftlichen Beziehungen abzubrechen. So hat es Ursula von der Leyen im Frühjahr 2023 formuliert, und diese Linie gilt weiterhin. Europa wahrt sich dadurch Optionen. Es wird kaum offen gegen Washington opponieren, aber es hält sich die Möglichkeit offen, im Zweifel eigene Wege zu gehen.

Zum anderen bedeutet Neuorientierung, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Der geleakte Signal-Chat hat den Europäern drastisch vor Augen geführt, wie sie vom engsten Verbündeten gesehen werden – als schwach und unselbstständig. „Natürlich lacht Europa nun über den Leak“, schrieb die Süddeutsche Zeitung, „aber es sollte sich auch dem Inhalt widmen – und endlich den richtigen Schluss daraus ziehen.“ . Dieser richtige Schluss kann nur sein, die Abhängigkeit von den USA zu verringern. Wer nicht als Bittsteller dastehen will, muss auf eigenen Beinen stehen. Das heißt konkret: In der Verteidigungspolitik geschlossen auftreten, Rüstungsprojekte gemeinsam stemmen, die technologische Lücke zu den USA verkleinern. Die jüngsten Erfahrungen wirken hier bereits als Katalysator. Deutschland etwa hat nach Jahren des Zögerns einen Nationalen Sicherheitsrat geschaffen und liefert schwere Waffen an die Ukraine – Schritte, die eine größere Entschlossenheit signalisieren. Die EU arbeitet an Plänen für eine eigenständige Aufklärungssatelliten-Konstellation, um weniger von amerikanischen Daten abhängig zu sein. Und in Fragen der Handelssicherheit denkt man laut über Allianzen jenseits der alten Westbindung nach: Könnte eine engere Kooperation mit Ländern in Asien oder Afrika neue Stabilität bringen? Wie kann Europa seine wirtschaftliche Schlagkraft gegenüber den USA ausspielen, etwa indem es mit einer Stimme spricht und notfalls eigene Sanktionen vorbereitet? Solche Überlegungen waren vor einigen Jahren noch tabu – heute werden sie mit neuem Ernst diskutiert.

Letztlich steht Europa an einem Scheideweg. Die Enttäuschungen der letzten Jahre haben wehgetan, doch sie eröffnen auch die Chance für einen selbstbewussteren Kurs. Misstrauen als Staatsräson – das klingt zunächst negativ. Doch in Maßen angewandt, bedeutet es nichts anderes als gesunden Realitätssinn. Europas Diplomaten greifen in Washington zu Einweg-Handys, weil sie ihrer Zeit voraus sind: Sie akzeptieren die Welt, wie sie ist, nicht wie sie einmal war. Die USA bleiben ein Partner – aber einer, dem man die Hand reicht und gleichzeitig das Handy ausschaltet. In Trumps zweiter Amtszeit haben sich die Europäer gezwungenermaßen emanzipiert. Ob im Reisegepäck oder in den Chefetagen – man stellt sich breiter auf, rechnet mit allem, vertraut niemandem blind. Diese Haltung mag das Ende naiver transatlantischer Träume markieren. Sie könnte aber der Anfang einer neuen, erwachseneren Beziehung sein, in der Europa

seine Interessen klarer definiert. Nach Westen ist erstmal nichts Neues zu erwarten; also richtet der Kontinent den Blick selbstbewusst nach vorn.